十干と十二支について解説

2019/4/5

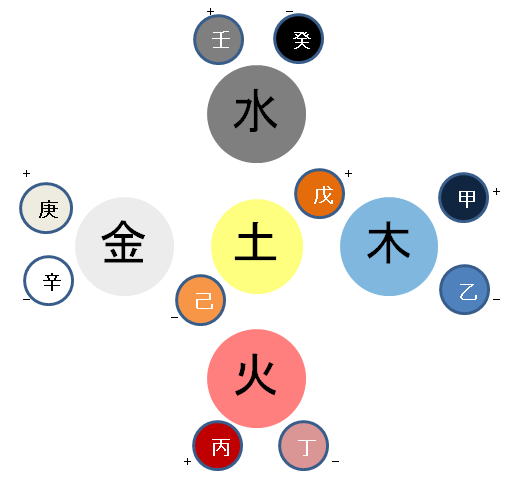

陰陽五行は太陽と地球の位置関係から生まれたと説明しました。

その五行に陰と陽を配置したのが十干です。

さらに五行に月の運行の要素を取り入れより明細にしたのが十二支です。

十干は木で言えば幹であり十二支は枝である。

また森が十干としたら木は十二支である。

主と従の関係が十干と十二支です。

陰陽五行の主が十干

甲乙丙丁戊己庚辛壬癸の10が十干です。

ここでの説明は年での説明です。

|

|

木 春分 太陽視横径0度 北 | ||

| 甲 | きのえ | 木の陽 | ||

| 乙 | きのと | 木の陰 | ||

|

|

火 夏至 太陽視横径90度 南 | ||

| 丙 | ひのえ | 火の陽 | ||

| 丁 | ひのと | 火の陰 | ||

| 土 季節なし 横径なし 方向もなしで中央 | ||||

| 戊 | つちのえ | 土の陽 | ||

| 己 | つちのと | 土の陰 | ||

|

|

金 秋分 太陽視横径180度 西 | ||

| 庚 | かのえ | 金の陽 | ||

| 辛 | かのと | 金の陰 | ||

|

|

水 冬至 太陽視横径270度 北 | ||

| 壬 | みずのえ | 水の陽 | ||

| 己 | みずのと | 水の陰 | ||

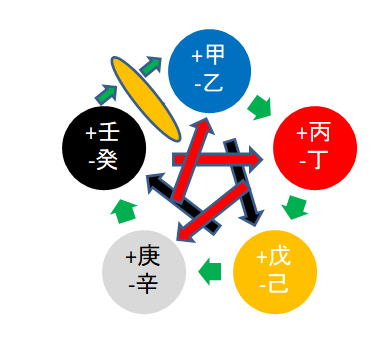

ここでも相克の関係は成り立つ

木である甲と乙は金の庚と辛とは克(凶)の相性で特に陽の甲と金の庚はいちじるしく作用が強い。

甲(+木)と辛(-金)、乙(-木)と庚(+金)は陽と陰の相(吉)の関係だが木と金の相克はやはり克であり陰陽の関係だからと言って相(吉)にはならない。

水である壬(+水)と癸(-水)と火である丙(+火)と丁(-火)についても同じことが成り立つ。

壬と丙は強い克で癸と丁も同じく強い克が成り立ち壬と丁または癸と丙の陰と陽でも克であり相にはならない。

以下を図で表す。

土は水(壬と癸)と木(甲と乙)の間に次元が違うところから現われ相の関係が成り立つが反作用として本来は土の柔軟さが消え木(甲と乙)と土(戊と己)は克の作用となり土(戊と癸)と水(壬と癸)も克の作用となる。

(現れた土の作用は強くなる 下記図を参照に)

←相(吉)ライン ←克(凶)ライン←克(土の影響する)

←相(吉)ライン ←克(凶)ライン←克(土の影響する)

←方向が作用はどちらかといえば強いが反方位も強いので惑わされないようにしてください。

(←黒は木火の甲乙丙丁や金水の庚辛壬癸と同じ強さの作用と考えてください)

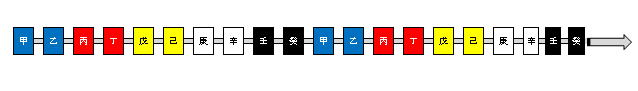

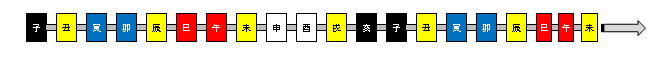

十干の時の流れは決まっています。

始まりは甲からスタートし時のない土も現れて加わり順序は

甲→乙→丙→丁→戊→己→庚→辛→壬→癸→甲→乙→・・・・・・・・・・・・・

しかも季節(時)に無関係で繰り返される。

年は年で月も季節に関係なく日も時間も川の流れのように繰り返して今に至る。

決して甲の次に丙が来ることはないのです。

このように十干の各々は太陽の五行の質を10きざみに繰り返し続けているのです。

たとえ真夏でも壬の月が巡ればどこかに水の陽の質を持ち、壬の時間なら真昼であってもどこかに水の陽の質を併せ持つのである。

連鎖は年ごと月ごと日ごと時(2時間単位)ごと繰り返される。

地球が太陽の周りを周回するように月が地球を周回するようにそして地球が回り続けるように永遠に繰り返される。

年なら丙の年の翌年は丁の年でありその次の年は戊の年というように

月も同じく戊の月の翌月は己の月でありその翌月は庚の月というように

日も辛の日の翌日は壬の日でありその翌日は癸の日というように

時間も癸の時間の次は甲の時間でありその次の時間は乙の時間というように・・・・・

永遠にリズムのように繰り返し流れる十干です。

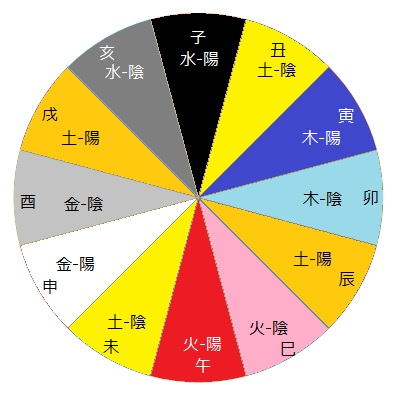

十二支

月は地球の周りを29.5日かけて回っている。

新月から次の新月まで29.5日ということは1年間で12回新月が巡ってくるということになるが1年は365.25日なのでかなりおおざっぱであるが1年を12月とし1日を12刻に刻んだのが十二支である。

ここで土が現れてくる。

十二支は子ね、丑うし、寅とら、卯う、辰たつ、巳み、午うま、未ひつじ、申さる、酉とり、戌いぬ、亥いの12で構成されている。

方位も季節も時間も太陽視横径と太陽南中時で12に分けられる。

下図が十二支の方位と五行の配当(上が北)

| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 月 |

| 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 十二支 |

| 大雪 | 小寒 | 立春 | 啓蟄 | 清明 | 立夏 | 芒種 | 小暑 | 立秋 | 白露 | 寒露 | 立冬 | 24節気 |

| 255 | 285 | 315 | 345 | 15 | 45 | 75 | 105 | 135 | 165 | 195 | 225 | 太陽視横径 |

| 12/7 | 1/6 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/8 | 10/8 | 11/8 | 2018~19年 |

| 13 | 1 | 12 | 6 | 11 | 4 | 8 | 18 | 4 | 7 | 23 | 2 | 替り時間 |

| 冬至 | 春分 | 夏至 | 秋分 |

この表は2018年12月7日13時から子月が始まり丑月は2019年1月6日1時からと次に続きます。

冬至は太陽視横径270度で春分は0度、夏至は90度、秋分は180度です。

冬至から夏至まで■は陽の流れ(陽遁)し夏至から冬至までは■陰の流れ(隠遁)になります。

24節気の時間は詳しくは「こよみのページ」かわうそさんの二十四節気計算を参照してください。

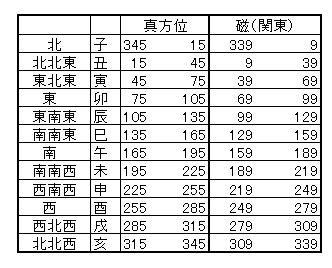

十二支の方位

磁方位は地域で異なる

海外で気学を使う場合はあちこち方位は使えないを参照してください。

時間

時間は1単位2時間です。

子の時間は23:00から次の1:00までとなり下図の表を参照してください。

| 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | ||||||

| 23:00 | 1:00 | 1:00 | 3:00 | 3:00 | 5:00 | 5:00 | 7:00 | 7:00 | 9:00 | 9:00 | 11:00 |

| 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | ||||||

| 11:00 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 15:00 | 17:00 | 17:00 | 19:00 | 19:00 | 21:00 | 21:00 | 23:00 |

この時間は標準時間(東経135度)ではなく太陽時間です。

太陽南中時が12:00に相当します。

日本では南と北では約1時間30分の時差もあり太陽時間は日時計の時間です。

南中時については

国立天文台の暦WiKiを参照してください。

国立天文台の暦計算室に今日の南中時が出ています。

真夜中から真昼に向かって■陽遁

真昼から真夜中に向かって■隠遁

この考えには太陽時間0時から南中時までが陽遁

南中時から太陽時間0時までが隠遁ということが正しいと私は思う

また四柱推命や紫微斗数では23:00の子時間から1日が始まるという考えをしている。

そのため1日の開始を23時とする考えと0時からという考えが共存している。

十二支の相克(相性)

十二支の相克(相性)

木は寅(陽)で卯(陰)

火は午(陽)で巳(陰)

土は辰と戌は陽で丑と未は陰

金は申(陽)で酉(陰)

水は子(陽)で亥(陰)

この関係での相性も同じく下記図に当てはめることができる。

三合と破

十二支には特別な相克がある。

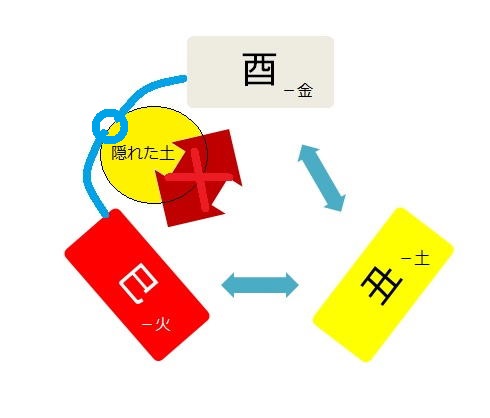

隠れた土が影響する三合(相)と破(克)は強力である。

三合は下記図の関係

子-辰-申の関係は水局三合

卯-未‐亥の関係は木局三合

午-戌-寅の関係は火局三合

酉‐丑-巳の関係は金局三合

たとえ酉(木)と巳(火)の強い火金同士でもこの間に隠れた土が影響し強いきずなが生まれるのである。

この関係は酉と丑でも成り立つし巳と丑でも成り立つ。

この三合は酉と巳でもその間には隠れた土の丑が見守っているという関係になるので12宮を使う占いでは必ず三合宮という絆の関係が出てきます。

例えば酉の時には丑の宮と巳の宮が強いきずなで結ばれるという関係です。

では次の戌の時には寅の宮と午の宮が強いきずなで結ばれるという関係になるのです。

グレーが土

グレーが土

次に破

対は克(凶)の関係になる

子の時には午が敵対関係になる。

対宮の関係は例えば木は金と対立し水は火と対立の関係と同じです。

この関係では丑(土の陰)と未(土の陰)の土のあいまいなどちらつかず関係でも成り立ちます。

要するに対宮の関係は似た者同士の合わせ鏡のような関係です。

木に対して金は力比べのようなものでしょう?

水と火でも知恵比べという感じですから相手の手の内が手に取るようにわかるのです。

相手も欠点も相手の次の手も鏡を見ているように見えてくる関係ですからちょっとした動作にも敏感に反応するため敵対心が強く出るのです。

この考えはその時の宮の状態が良く見えないというか不安定な時は対宮を見ることで隠れた要素が見えてくるということにもなり重要度は高いのです。

この三合と破または対宮の関係はとても重要です。

この要素はいろいろな占いで12宮または12に関係すると三合と破(または対宮)よく出てきます。

この十二支は十干と同じく時と連動して順序良く連なっていきます。

年は年で月は月で日は日で時間は時間でとめどもなく時を刻んでいきます。

ということは十干と時の刻みは同じなので十干と十二支が合わさって時を刻んでいくことになります。

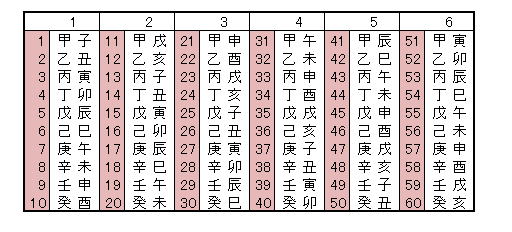

六十干支

十干と十二支がどのように時と連動していくか?

このように年は年で月は月で日は日で時間は時間で時を刻んでいきます。

十干と十二支の組み合わせは甲子からスタートすると60回で一巡します。

そのためこの組み合わせを六十干支といいます。

61回目は甲子から始まる。

時間(2時間単位)も同じく5日で1巡します。

田舎道を歩くと庚申の塚など見かけることがありますが庚申の年に戦または災害があったための塚なのです。

戊辰の年に起きたので戊辰戦争や甲子の年にできた甲子園など例はたくさんあり

この六十干支が時(年、月、日、時間)を刻んで行きます。

そしてこの時と共に九宮がその時の番地を決めて行くのです。