4

9

2

3

7

8

1

6

奇門遁甲天地と八門の仕組み

2018/8/22

奇門遁甲でも特に重要度の高い天地と八門についての作盤の方式についての解説です。

初めに奇門遁甲は歴史が古く皇帝秘蔵の占いとされてきました。

その時代の皇帝ごとに編さんされてきたと思われます。

したがって作盤方法や解釈も多岐にわたっています。

日本で使われている一般的と思われる作盤方式の解説です。

時と局

奇門遁甲は時(年、月、日、時)を空間(九宮)に陰陽五行を駆使して配置した占いです。

奇門遁甲の作盤では時と空間を求める必要があります。

時は天干(甲乙丙丁戊己庚辛壬癸の十干)と地支(子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥の十二支)です。

天干と地支は六十干支により繰り返されます。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 | 甲寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 |

| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

| 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 |

| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

| 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 |

| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |

| 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 |

時は60干支を過去から現在その先の未来までも繰り返して続いて川の流れのように永遠に続いていくのです。

空間は九星気学も使う洛書九宮です。

洛書九宮の九数図

| 巽(南東) 4 |

離(南) 9 |

坤(南西) 2 |

| 震(東) 3 |

|

兌(西) 7 |

| 艮(北東) 8 |

坎(北) 1 |

乾(北西) 6 |

ウィキペディアより図をコピーしました。

空間の作盤で重要な要素は局です。

洛書九宮が元になります。

正式な盤は上が南で離の配置ですがここからは一般的な地図と同じく上は北で表示します。

| 洛書九宮の方位と局 | ||||||

| 北 | ||||||

| 乾 | 坎 | 艮 | ||||

| 6局 | 1局 | 8局 | ||||

| 西 | 兌 | 7局 | 5局 | 3局 | 震 | 東 |

| 2局 | 9局 | 4局 | ||||

| 坤 | 離 | 巽 | ||||

| 南 | ||||||

上図が九宮の局の定位置です。

この位置が局が変わるごとに飛び跳ねる如く変化します。

陰9局と陽9局の18局あります。

その時で局が変わっていきます。

隠遁は陰9局→陰8局→陰7局→陰6局→陰5局→陰4局→陰3局→陰2局→陰1局→陰9局→陰8局・・・・・・

陽遁の陽1局→陽2局→陽3局→陽4局→陽5局→陽6局→陽7局→陽8局→陽9局→陽1局→陽2局・・・・・・

この開始の切り替りは●太陽の位置(節気)により変わります。

(切り替わりは節気がポイントになり時盤は節気の局から始まり甲子開始が基本であるが例外あり)

| ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||

| ←黄経270度 | ←黄経315度 | ←黄経0度 | ←黄経45度 | |||||||||

| 1月丑 | 2月寅 | 3月卯 | 4月辰 | 5月巳 | 6月午 | |||||||

| 時盤陽遁 | 陽1局 | 陽2局 | 陽3局 | 陽8局 | 陽9局 | 陽1局 | 陽3局 | 陽4局 | 陽5局 | 陽4局 | 陽5局 | 陽6局 |

| ←冬至 | ←小寒 | ←大寒 | ←立春 | ←雨水 | ←啓蟄 | ←春分 | ←清明 | ←穀雨 | ←立夏 | ←小満 | ←芒種 | |

| 大雪→ | 小雪→ | 立冬→ | 霜降→ | 寒露→ | 秋分→ | 白露→ | 処暑→ | 立秋→ | 大暑→ | 小暑→ | 夏至→ | |

| 時盤陰遁 | 陰4局 | 陰5局 | 陰6局 | 陰5局 | 陰6局 | 陰7局 | 陰9局 | 陰1局 | 陰2局 | 陰7局 | 陰8局 | 陰9局 |

| 12月子 | 11月亥 | 10月戌 | 9月酉 | 8月申 | 7月未 | |||||||

| 黄経225度→ | 黄経180度→ | 黄経135度→ | 黄経90度→ | |||||||||

(24節気の太陽の位置と局は時盤)

●年は立春(黄系315度)から局が変わり次の立春から局が変わりますが北半球は隠遁のみです。

●月は24節気の節から変わるのですが10ヵ月が1局方式と60ヵ月が1局方式があります。

奇門遁甲カレンダーは10ヵ月1局を採用しています。

寅月から亥月までの10ヵ月が同じ局となり60ヵ月1局の場合は丙寅月の場合は乙丑までが同じ局という方式です。

(1年は立春から始まるので立春(2月4日ごろ)が寅月のため)

月の局も年と同じく陰遁のみで甲子年立春の丙寅月から陰1局が始まり乙亥月までが陰1局で丙子月から陰9局が乙酉月まで

丙戊月から陰8局が乙未月までというように10ヵ月ごとに隠遁していきます。

●日盤は日々局が移り変わり陰極と陽極が夏至を境に一番近い甲子日から陰極の陰9局を開始し乙丑日陰8局→丙寅日陰7局・・・

冬至を境に一番近い甲子日から陽1局→乙丑陽2局→丙寅3局・・・・と陽遁していきます。

「9星・気学の占いだよ!」の運勢カレンダーの日の九星の運行と同じです。

「太陽と陰陽五行」に気学を例に陰遁60干支×3元=180と同じく陽遁180で360

1年は365.25日なので合わない5.25日の処理の仕方を参考にしてください。

(後日、この修正方法について他の方式を書く予定です)

気学の運勢カレンダー年盤と日盤と奇門遁甲年盤と日盤の局数は同じで1白は1局であり2黒は2局・・・・9紫は9局です。

●時盤は10刻(1刻2時間)で局が変わる方式と60刻で局が変わる方式があります。

陰陽五行の時間は子(23~01時)丑(01~03時)寅(03~05時)卯(05~07時)辰(07~09時)巳(09~11時)午(11~13時)未(13~15時)申(15~17時)酉(17~19時)戌(19~21時)亥(21~23時)の12刻で1日です。

10刻1局では20時間で次の局に変わる方式です。

60刻1局方式は120時間で次の局に変わる方式です。

10刻1局は冬至の甲子時間から陽1局を10回繰り返し次の甲戌時間から陽2局を10回次の甲申時間から陽3局を10回・・・・と続きます。

小寒の一番近い甲子時間から陽2局が始まり同じく10回繰り返し大寒の一番近い甲子時間から陽3局が始まり同じく10回繰り返す。

立春の一番近い甲子時間から陽8局が始まり同じく10回繰り返し雨水の一番近い甲子時間から陽9局が始まり同じく10回繰り返す。

夏至の一番近い甲子時間から陰9局が始まり同じく10回繰り返し小暑の一番近い甲子時間から陰8局が始まり同じく10回繰り返す。

このように続いていますが切り替えは下記図を参照してもらうと納得できると思います。

| 時盤作成時の局の考え | ||||||

| 数字は太陽黄系度数 | ||||||

| 北 | ||||||

| 225 | 270 | 315 | ||||

| 立冬 | 冬至 | 立春 | ||||

| 陰6 | 陽1 | 陽8 | ||||

| 180 | 秋分 | 陰7 | 陽3 | 春分 | 0 | |

| 陰2 | 陰9 | 陽4 | ||||

| 立冬 | 夏至 | 立夏 | ||||

| 135 | 90 | 45 | ||||

| 南 | ||||||

九宮の定位置の局が24節気と連動していることを参照してください。

局の開始は節気の図に載せていますので参考にしてください(24節気の太陽の位置と局は時盤)。

九宮に天地の地の配置

この九宮に天干(甲乙丙丁戊己庚辛壬癸の十干)を配置していくのですが一つ余ります。

天干の初めの甲を特別な存在として扱われている(皇帝の位)。

そこで甲を隠して九宮に配置し後で甲を表に出す。

遁甲という意味でしょう。

甲を尊とし乙丙丁を三奇とし戊己庚辛壬癸を六儀として九宮に配置する。

順序は1戊、2己、3庚、4辛、5壬、6癸、7丁、8丙、9乙の順。

三奇が参謀であり六儀が家臣という扱いと考えてください。

(順布六儀・逆布三奇)

その方式は六十干支の甲で始まる甲子、甲戌、甲申、甲午、甲辰、甲寅を旬首として戊、己、庚、辛、壬、癸の六儀に甲を隠す

| 六儀 | 旬首 | |||||||||||||

| 戊 | 甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | ||||

| 己 | 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | ||||

| 甲 | 庚 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | |||

| 辛 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 康子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 | ||||

| 壬 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 | ||||

| 癸 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 康申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 |

配宮の仕方

この方式を飛宮といいます(飛泊ともいう)。

| 北西 | 北 | 北東 | 乾 | 坎 | 艮 | |

| 西 | 中 | 東 | 兌 | 震 | ||

| 南西 | 南 | 南東 | 坤 | 離 | 巽 |

陰局に場合は中宮→巽宮→震宮→坤宮→坎宮→離宮→艮宮→兌宮→乾宮→中宮→巽宮→・・・・・

陽局の場合は中宮→乾宮→兌宮→艮宮→離宮→坎宮→坤宮→震宮→巽宮→中宮→乾宮→・・・・・

飛宮の順序を例として陰8局(上が北)

北東(艮)8局から開始すると下図のごとく飛び跳ねる

| 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1 | 戊 | 戊 | 庚 | 戊 | 庚 | 戊 | 庚 | 戊 | 庚 | 戊 | 庚 | 戊 | 庚 | 丙 | 戊 | 庚 | 丙 | 戊 | ||||||||||||||||

| 己 | 己 | 己 | 辛 | 己 | 辛 | 己 | 辛 | 癸 | 己 | 辛 | 癸 | 己 | 辛 | 癸 | 己 | 辛 | 癸 | |||||||||||||||||

| 壬 | 壬 | 丁 | 壬 | 丁 | 壬 | 丁 | 乙 | 壬 |

局の飛び方では(上が北)

| 乾 | 坎 | 艮 | ||

| 6 | 1 | 8 | ||

| 兌 | 7 | 5 | 3 | 震 |

| 2 | 9 | 4 | ||

| 坤 | 離 | 巽 |

2-5-8の坤-中-艮のラインは五行の土

1-6-7の坎‐乾-兌のラインは五行の水金の強い結びつきライン

3-4-9の震-巽-離のラインは五行の火木の強い結びつきライン

この相剋(吉凶の相性)を土の優柔不断を利用して飛んでいく様子がおもしろいでしょう。

四正の対宮の坎-離(水‐火)、兌-震(金-木)の相性は剋です。

1(9)→9(1)陰極まれば陽、陽極まれば陰という坎(陰)と離(陽)ということだと思います。

飛宮から陰の9局と陽の9局の18局の配置図

1戊、2己、3庚、4辛、5壬、6癸、7丁、8丙、9乙

| 陰1局 | 陰2局 | 陰3局 | 陰4局 | 陰5局 | 陰6局 | 陰7局 | 陰8局 | 陰9局 | ||||||||||||||||||||||||||

| 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | ||||||||||||||||||||||||||

| 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 9 | 5 | 7 | 1 | 6 | 8 | 2 | 7 | 9 | 3 | 8 | 1 | 4 | 9 | 2 | ||||||||

| 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | 1 | 7 | 9 | 2 | 8 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | ||||||||

| 9 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 4 | 7 | 9 | 5 | 8 | 1 | 6 | ||||||||

| 陽1局 | 陽2局 | 陽3局 | 陽4局 | 陽5局 | 陽6局 | 陽7局 | 陽8局 | 陽9局 | ||||||||||||||||||||||||||

| 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | ||||||||||||||||||||||||||

| 6 | 1 | 8 | 5 | 9 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | ||||||||

| 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 8 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | ||||||||

| 2 | 9 | 4 | 1 | 8 | 3 | 9 | 7 | 2 | 8 | 6 | 1 | 7 | 5 | 9 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | ||||||||

上図配置図は北↑、東→、南↓、西←です。

それでは1戊、2己、3庚、4辛、5壬、6癸、7丁、8丙、9乙で配置した奇門遁甲カレンダー

甲が隠れ中宮を追加した状態

| 坎 | 艮 | 震 | 巽 | 離 | 坤 | 兌 | 乾 | ||

| 中 | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 | |

| 陰9局 | 壬 | 乙 | 己 | 丁 | 癸 | 戊 | 丙 | 庚 | 辛 |

| 陰8局 | 辛 | 丙 | 戊 | 癸 | 壬 | 乙 | 丁 | 己 | 庚 |

| 陰7局 | 庚 | 丁 | 乙 | 壬 | 辛 | 丙 | 癸 | 戊 | 己 |

| 陰6局 | 己 | 癸 | 丙 | 辛 | 庚 | 丁 | 壬 | 乙 | 戊 |

| 陰5局 | 戊 | 壬 | 丁 | 庚 | 己 | 癸 | 辛 | 丙 | 乙 |

| 陰4局 | 乙 | 辛 | 癸 | 己 | 戊 | 壬 | 庚 | 丁 | 丙 |

| 陰3局 | 丙 | 庚 | 壬 | 戊 | 乙 | 辛 | 己 | 癸 | 丁 |

| 陰2局 | 丁 | 己 | 辛 | 乙 | 丙 | 庚 | 戊 | 壬 | 癸 |

| 陰1局 | 癸 | 戊 | 庚 | 丙 | 丁 | 己 | 乙 | 辛 | 壬 |

| 中 | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 | |

| 陽1局 | 壬 | 戊 | 丙 | 庚 | 辛 | 乙 | 己 | 丁 | 癸 |

| 陽2局 | 辛 | 乙 | 丁 | 己 | 庚 | 丙 | 戊 | 癸 | 壬 |

| 陽3局 | 庚 | 丙 | 癸 | 戊 | 己 | 丁 | 乙 | 壬 | 辛 |

| 陽4局 | 己 | 丁 | 壬 | 乙 | 戊 | 癸 | 丙 | 辛 | 庚 |

| 陽5局 | 戊 | 癸 | 辛 | 丙 | 乙 | 壬 | 丁 | 庚 | 己 |

| 陽6局 | 乙 | 壬 | 庚 | 丁 | 丙 | 辛 | 癸 | 己 | 戊 |

| 陽7局 | 丙 | 辛 | 己 | 癸 | 丁 | 庚 | 壬 | 戊 | 乙 |

| 陽8局 | 丁 | 庚 | 戊 | 壬 | 癸 | 己 | 辛 | 乙 | 丙 |

| 陽9局 | 癸 | 己 | 乙 | 辛 | 壬 | 戊 | 庚 | 丙 | 丁 |

| 坎 | 艮 | 震 | 巽 | 離 | 坤 | 兌 | 乾 |

これから局が奇門遁甲でどのように使われているか

年盤の局は九宮(気学の九星)と同じ扱いのため例としてはわかりやすい。

2018年の年盤の地を例として甲尊を表すと

2018年はの九宮は9紫なので陰9局で戊戌年です。

| 六儀 | 旬首 | |||||||||||||

| 戊 | 甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | ||||

| 己 | 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | ||||

| 甲 | 庚 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | |||

| 辛 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 康子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 | ||||

| 壬 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 | ||||

| 癸 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 康申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 |

戊戌は旬首は甲午で六儀は辛です。

陰9局の天地の地と辛が甲に代わる図式

| 中 | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 | |

| 陰9局 | 壬 | 乙 | 己 | 丁 | 癸 | 戊 | 丙 | 庚 | 辛 |

| ↑ | |||||||||

| 甲 |

北西(坤)の辛から甲が現れる。

2018年の年盤の天地の地は奇門遁甲カレンダーの年盤の天地の地

| 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 | |

| 2018年盤 | 乙 | 己 | 丁 | 癸 | 戊 | 丙 | 庚 | 甲 |

2019年は8白己亥年で陰8局で旬首は甲午で六儀は辛で同じです。

| 中 | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 | |

| 陰8局 | 辛 | 丙 | 戊 | 癸 | 壬 | 乙 | 丁 | 己 | 庚 |

| ↑ | |||||||||

| 甲 |

奇門遁甲カレンダーでは中宮は載せていませんので2019年盤の天地の地には甲がない盤になります。

2019年の年盤の天地の地

| 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 | |

| 2019年盤 | 丙 | 戊 | 癸 | 壬 | 乙 | 丁 | 己 | 庚 |

気学を勉強した読者は配宮方法が違うと感じていると思います。

この方式は1戊→2己→3庚→4辛→5壬→6癸→7丁→8丙→9乙の六儀を順布し三奇を逆布の配宮のためです。

1乙→2丙→3丁→4癸→5壬→6辛→7庚→8己→9戊の三奇を順布し六儀を逆布の配置であれば気学の配宮と同じになります。

長々と解説しましたが局の天地の地の配列は下記図です。

| 坎 | 艮 | 震 | 巽 | 離 | 坤 | 兌 | 乾 | ||

| 中 | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 | |

| 陰9局 | 壬 | 乙 | 己 | 丁 | 癸 | 戊 | 丙 | 庚 | 辛 |

| 陰8局 | 辛 | 丙 | 戊 | 癸 | 壬 | 乙 | 丁 | 己 | 庚 |

| 陰7局 | 庚 | 丁 | 乙 | 壬 | 辛 | 丙 | 癸 | 戊 | 己 |

| 陰6局 | 己 | 癸 | 丙 | 辛 | 庚 | 丁 | 壬 | 乙 | 戊 |

| 陰5局 | 戊 | 壬 | 丁 | 庚 | 己 | 癸 | 辛 | 丙 | 乙 |

| 陰4局 | 乙 | 辛 | 癸 | 己 | 戊 | 壬 | 庚 | 丁 | 丙 |

| 陰3局 | 丙 | 庚 | 壬 | 戊 | 乙 | 辛 | 己 | 癸 | 丁 |

| 陰2局 | 丁 | 己 | 辛 | 乙 | 丙 | 庚 | 戊 | 壬 | 癸 |

| 陰1局 | 癸 | 戊 | 庚 | 丙 | 丁 | 己 | 乙 | 辛 | 壬 |

| 中 | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 | |

| 陽1局 | 壬 | 戊 | 丙 | 庚 | 辛 | 乙 | 己 | 丁 | 癸 |

| 陽2局 | 辛 | 乙 | 丁 | 己 | 庚 | 丙 | 戊 | 癸 | 壬 |

| 陽3局 | 庚 | 丙 | 癸 | 戊 | 己 | 丁 | 乙 | 壬 | 辛 |

| 陽4局 | 己 | 丁 | 壬 | 乙 | 戊 | 癸 | 丙 | 辛 | 庚 |

| 陽5局 | 戊 | 癸 | 辛 | 丙 | 乙 | 壬 | 丁 | 庚 | 己 |

| 陽6局 | 乙 | 壬 | 庚 | 丁 | 丙 | 辛 | 癸 | 己 | 戊 |

| 陽7局 | 丙 | 辛 | 己 | 癸 | 丁 | 庚 | 壬 | 戊 | 乙 |

| 陽8局 | 丁 | 庚 | 戊 | 壬 | 癸 | 己 | 辛 | 乙 | 丙 |

| 陽9局 | 癸 | 己 | 乙 | 辛 | 壬 | 戊 | 庚 | 丙 | 丁 |

| 坎 | 艮 | 震 | 巽 | 離 | 坤 | 兌 | 乾 |

時(年、月、日、時)の60干支から旬首の六儀を求め甲を表に出す。

| 六儀 | 旬首 | |||||||||||||

| 戊 | 甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | ||||

| 己 | 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | ||||

| 甲 | 庚 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | |||

| 辛 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 康子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 | ||||

| 壬 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 | ||||

| 癸 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 康申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 |

奇門遁甲カレンダーは天地の地が年盤と日盤は1年1局で1日1局なので毎年、毎日変わります。

月盤は10ヵ月同じく天地の地は変わりません。

時盤も節以外は20時間同じく天地の地が同じ地で変わりません。

天地の地については以上です。

天地の天の配置方法

天は天干といわれるように天の十干を配置する方式です。

天の天干の配置は時(年、月、日、時)の十干がポイントになります。

地の十干の六儀(甲)が時の十干のポジションに入りそこから順序よく時計回りに配置していきます。

例えば陽1局で時は乙卯の天の干の配置

| 天地の地 | 天地の天 | |||||||||

| 甲↓ | 北 | 北 | ||||||||

| 1癸 | 2戊 | 3丙 | 時計回りに | 4庚 | 5辛 | 6乙 | ||||

| 西 | 8丁 | 壬 | 4庚 | 東 | 西 | 3丙 | 壬 | 7己 | 東 | |

| 7己 | 6乙 | 5辛 | 2戊 | 1癸 | 8丁 | |||||

| ↑ | ↑ | |||||||||

| 時の干(乙) | 六儀(癸)が甲に変る | |||||||||

旬首は甲寅で六儀は癸ですから癸に甲が隠れていたのを表に出すと上記表の配置になります。

時の60干支が乙卯なので天の干は乙が入る南(離)が甲のポジションになります。

癸→甲に変わっれ配列が甲→戊→丙→庚→(中宮は軸でなし)辛→乙→己→丁と時計回りに配置すれば天の完成です。

| 陽1局 | 時は乙卯 | 旬首は甲寅 | 六儀は癸 | ||||||

| 中 | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 | |

| 陽1局地 | 壬 | 戊 | 丙 | 庚 | 辛 | 乙 | 己 | 丁 | 癸 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | ||

| 甲↑ | |||||||||

| 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||

| 天→ | 壬 | 辛 | 乙 | 己 | 丁 | 甲 | 戊 | 丙 | 庚 |

| 天 | 壬 | 辛 | 乙 | 己 | 丁 | 甲 | 戊 | 丙 | 庚 |

| 地 | 壬 | 戊 | 丙 | 庚 | 辛 | 乙 | 己 | 丁 | 甲 |

| 中 | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 | |

もう一つ例として陰3局癸酉の天地の配置

| 陽3局 | 時は癸酉 | 旬首は甲子 | 六儀は戊 | ||||||

| 中 | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 | |

| 陰3局地 | 丙 | 庚 | 壬 | 戊 | 乙 | 辛 | 己 | 癸 | 丁 |

| 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||

| 甲↑ | |||||||||

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | ||

| 天 | 丙 | 辛 | 己 | 癸 | 丁 | 庚 | 壬 | 甲 | 乙 |

| 地 | 丙 | 庚 | 壬 | 甲 | 乙 | 辛 | 己 | 癸 | 丁 |

| 中 | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 | |

六儀は戊なので甲が戊に隠れている。

時の干は癸なので甲(戊)が西(兌)から順に時計回りに配置する。

地の東が甲(戊)なので順序良く中宮は軸なので外して甲→乙→辛→己→癸→丁→(丙は中宮で外)→庚→壬を西から乙(北西)→辛(北)→己(北東)→癸(東)→丁(南東)→庚(南)→壬(南西)

旬首や時の干が中宮に入った場合は節期を調べ節期に入っている干が六儀の位置にします。

| 坎1宮(北) | 艮8宮(北東) | 震3宮(東) | 巽4宮(南東) | ||||||||

| ←冬至 | ←小寒 | ←大寒 | ←立春 | ←雨水 | ←啓蟄 | ←春分 | ←清明 | ←穀雨 | ←立夏 | ←小満 | ←芒種 |

| 大雪→ | 小雪→ | 立冬→ | 霜降→ | 寒露→ | 秋分→ | 白露→ | 処暑→ | 立秋→ | 大暑→ | 小暑→ | 夏至→ |

| 乾6宮(北西) | 兌7宮(西) | 坤2宮(南西) | 離9宮(南) | ||||||||

例として陰8局辛亥 節気は立冬での天地は辛亥の旬首は甲辰で六儀は壬です。

節気は上の表から立冬は乾(北西)なので天地の天の甲は北西から下記図のようになります。

| 節気 | → | 立冬 | 立冬の節気は乾 | ||||||

| 陰8局辛亥 | ↓ | ||||||||

| 坎 | 艮 | 震 | 巽 | 離 | 坤 | 兌 | 乾 | ||

| 中 | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 | |

| 陰8局 | 辛 | 丙 | 戊 | 癸 | 壬 | 乙 | 丁 | 己 | 庚 |

| ↑ | 甲 | ||||||||

| 甲 | ↓ | ||||||||

| 天地の天 | 乙 | 丁 | 己 | 庚 | 丙 | 戊 | 癸 | 甲 | |

| 天地の地 | 丙 | 戊 | 癸 | 甲 | 乙 | 丁 | 己 | 庚 | |

| 坎 | 艮 | 震 | 巽 | 離 | 坤 | 兌 | 乾 | ||

天地の天の配置方法はもっとも一般的な配置方式です。

奇門遁甲は歴史が古く時代をくぐり抜けてきていますから作盤方法も多岐にわたっています。

天地の地の配置は飛宮で配置します。

天地の天は奇門遁甲カレンダーは時計回りの排宮の配置ですが飛宮で配置する方式もありです。

奇門遁甲の基本的は干を皇帝の軍団と考えると甲は皇帝で乙丙丁は参謀で戊己庚辛壬癸は分隊で甲子、甲戌、甲申、甲午、甲辰、甲寅は分隊長という感じかしら?

甲を隠して軍を配置後に甲を表に出すという方式です。

八門の配置

八門の定位置。

北は休門、北東は生門、東は傷門、南は景門、南西は死門、西は驚門、北西は開門です。

| 北 | |||||||

| 乾 | 坎 | 艮 | |||||

| 開門 | 休門 | 生門 | |||||

| 西 | 兌 | 驚門 | 傷門 | 震 | 東 | ||

| 死門 | 景門 | 杜門 | |||||

| 坤 | 離 | 巽 | |||||

| 南 | |||||||

| 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |

| 休 | 生 | 傷 | 杜 | 景 | 死 | 驚 | 開 |

八門も節気は重要です。

八門の配置は天地の天と同じように時計回りに休→生→傷→杜→景→死→驚→開の順に配置します。

天地の地の旬首(六儀)の宮の八門の定位置の門が直使といいます。

次に時の干の数を調べます。

| 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 時干 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |

直使の宮から飛宮で干の数だけ移動します。

陰局は陰の飛宮で陽局は陽の飛宮で数える。

その宮が直使の位置となりその宮から時計回りに八門を配置します。

実際にどのようにするかを具体的に説明します。

例 陽1局 丙子

| 六儀 | 旬首 | |||||||||||||

| 己 | 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 |

旬首は甲午で六儀は己

| 中 | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 | |

| 陽1局 | 壬 | 戊 | 丙 | 庚 | 辛 | 乙 | 己 | 丁 | 癸 |

| 六儀 | |||||||||

| 八門定位置 | 死門 |

干の数の数え方は飛宮で示した下記図を参照してください(天地の地と同じ)。

| 陰1局 | 陰2局 | 陰3局 | 陰4局 | 陰5局 | 陰6局 | 陰7局 | 陰8局 | 陰9局 | ||||||||||||||||||||||||||

| 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | ||||||||||||||||||||||||||

| 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 9 | 5 | 7 | 1 | 6 | 8 | 2 | 7 | 9 | 3 | 8 | 1 | 4 | 9 | 2 | ||||||||

| 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | 1 | 7 | 9 | 2 | 8 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | ||||||||

| 9 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 4 | 7 | 9 | 5 | 8 | 1 | 6 | ||||||||

| 陽1局 | 陽2局 | 陽3局 | 陽4局 | 陽5局 | 陽6局 | 陽7局 | 陽8局 | 陽9局 | ||||||||||||||||||||||||||

| 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | ||||||||||||||||||||||||||

| 6 | 1 | 8 | 5 | 9 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | ||||||||

| 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 8 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | ||||||||

| 2 | 9 | 4 | 1 | 8 | 3 | 9 | 7 | 2 | 8 | 6 | 1 | 7 | 5 | 9 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | ||||||||

己は南西(坤)で死が直使です。

時は陽局の丙で数は3です(表を参照)

| 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 時干 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |

南西(坤)から陽局で3飛宮させた。

陽2局が南西1で同じで参照してください。

下図左は陽定位置で右が陽2

| 陽 | 遁 | |||||

| 6 | 1 | 8 | ||||

| 7 | 5 | 3 | 2 | |||

| 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | ||

| 南 | 南 |

上図左は陽局の飛宮順で南西(坤)から3だけ飛宮すると南東(巽)が直使(死)が入ることになります。

南東に死、南に驚、南西に開、西に休、北西に生、北に傷、北東に杜、東に景の配置になります。

| 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |

| 傷 | 杜 | 景 | 死 | 驚 | 開 | 休 | 生 |

もう1例として節気は大暑 陰4局 時は己亥の場合

| 中 | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 | |

| 陰4局 | 乙 | 辛 | 癸 | 己 | 戊 | 壬 | 庚 | 丁 | 丙 |

時の己亥は六儀は旬首は甲午で六儀は辛

北(坎)が直使なので八門の定位置は休門

時の干は己なので数は6

| 陰 | ||

| 北 | ||

| 5 | 1 | 3 |

| 4 | 6 | |

| 2 | ||

6は中宮に入り八門の定位置はない。

この場合は節気(大暑)に休が入る。

大暑の節は南(離)なので南に休から順に並べる

| 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |

| 景 | 死 | 驚 | 開 | 休 | 生 | 傷 | 杜 |

年盤と月盤は直使門が中宮に入った場合は定位置の配置になります。

このほかに八卦では乾(6局)が陽×3で坤(2局)が陰×3なので直使門が中宮に入った場合は陽極では北西(6局)から開始し陰局では南西(2局)から開始する方式もあり(天地の天の配置でもこの方式がある)。

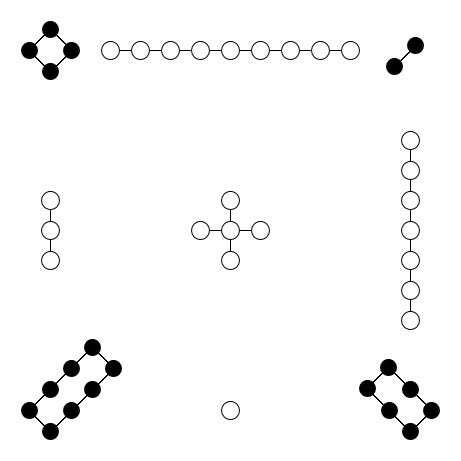

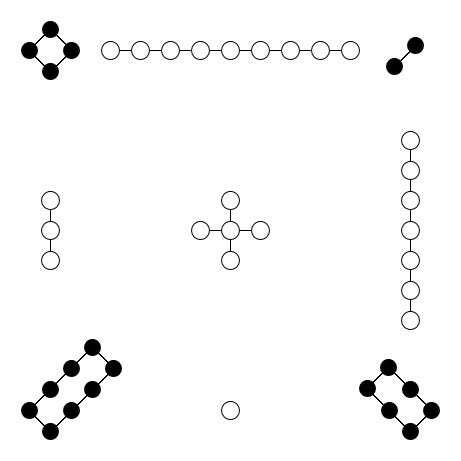

(陽の代表は![]() 乾であり陰の代表は

乾であり陰の代表は![]() 坤という意味だと思う)

坤という意味だと思う)

| 北 | ||||||

| 乾 | 坎 | 艮 | ||||

| 西 | 兌 | 震 | 東 | |||

| 坤 | 離 | 巽 | ||||

| 南 |

八卦の図

奇門遁甲日盤と時盤での作盤ではその時(日、時)の干の節気が重要な要素になります。

時は太陽の位置(黄道)が九宮の定位置(5局が中宮)と連動してます。

奇門遁甲カレンダーは時(年、月、日、時)の干を重視した1年1局、1日1局、10ヵ月1局、10刻(20時)1局で構成しています。

10干を重視している配置方式です。

奇門遁甲の作盤は飛宮の配置方式と排宮といって八門の配置のように順序良く並べる配置方式など多岐にわたります。

どの方式も干支と九宮を利用した方式です。

このページでは一番のポイントとなる天地と八門の作盤を書きましたが他に九星、八神、九宮(気学の九星)の配置があります。