陰と陽だけの時代

陰と陽だけの時代New陰陽五行

2018/11/21一部書き足し

初めに陰陽五行は陰陽説に五行思想が結びついたとされています。

ここでは太陽と地球の位置関係を主として陰陽五行の説明をしていきたいと考えています。

ここでの陰陽五行は時間と方向と相性と性質に限定しますのでご了承ください。

十干と十二支、八卦と九宮について解説していく予定です。

大きく分けると各々の時と方位、お互いの関係(相性)と性質(象意)です。

それらは十干、十二支、九宮、八卦として現在に受け継がれてきました。

また、ここから九星気学、四柱推命、紫微斗数、奇門遁甲など多くの占いが生まれてきています。

現代では動物占いも陰陽五行から生まれた占いです。

特に十干と十二支は暦として重要な役目をしてきています。

壬申の乱(古代日本の内乱)のように年号の代わりに使われてきていますし身近な例では甲子園などがあります。

十干と十二支

陰陽五行から十干が生まれその補佐をする十二支が生まれた。

太陽の運行を示すカレンダーの役割をしてきました。

基本は太陽が山のどの位置から昇れば種まきをするとか山のどの位置から太陽が昇れば冬の準備をするなどです。

陰陽五行の第一のポイントは時間にありです。

この時間とは冬であり春であり夏であり秋でありという四季

また、夜であり夜明けであり昼であり夕暮れでありという1日のサイクル

陰陽五行は暦「こよみ」でもあるのです。

太陽が昇る方向が東であり左手から昇れば正面は南であり背後は北で沈む方向が西と方位も測定できます。

また陰陽五行には十干と十二支のほかに九宮や八卦もあるのですが十干と十二支をしっかり把握すると九宮や八卦の仕組みもわかりやすいでしょう。

太陽系が生まれて惑星が次々にできた中に地球もあった時代は地球の地軸は傾いていなかった。

陰と陽だけの時代

陰と陽だけの時代

この時代は夜明けが始まり光が強まり夕暮れが始まり暗闇が始まり暗黒になり夜明けが始まるというサイクルの時代。

陰と陽の時代で陰極まれば陽へとなり陽極まり陰へと向かうという太古の地球の状態。

方位に関しては東から太陽が昇り西に沈むので東西南北は存在していた。

最近の説では月は火星ほどの星が地球と接触してその塊が集まり月ができたといわれている。

その衝撃で地軸が傾き五行(四季)が発生したと思われます。

ただし、赤道に近いほど四季というより乾期と雨期のどちらかになってくる。

五行が生まれた

五行が生まれた

この地軸の傾きで四季が生まれた。

冬→春→夏→秋→冬という循環サイクルの時が生まれる。

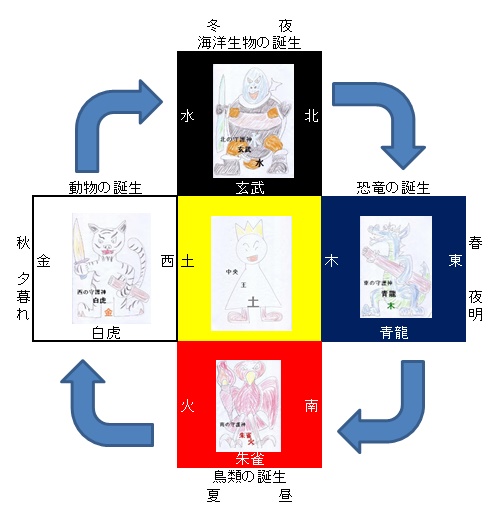

古来中国の四季と方位の守護神は四神です。

東の春であり夜明けの守護神は青龍(■)である。

この青龍に対し西の秋であり夕暮れの守護神は白虎(□)である。

東の青龍(■)と西の白虎(□)は中華街のお祭りでも最も重要な出し物でもある。

北の冬と夜をつかさどる玄武■

玄武(■)は蛇と亀の合体した海洋生物のような神。

南の夏と昼をつかさどる朱雀(■)

朱雀(■)は字のごとく火の鳥のようである。

私見ですが地球の生物誕生(進化)の時を示しているようです。

この図式はキトラ古墳の石棺の壁の守り神でも描かれている。

石棺は中央で時が定まらない位置でもあるがこの四神が中央(石棺)を守っている。

冬(冬至)に水で黒■を当て

春(春分)に木で青■を当て

夏(夏至)に火で赤■を当て

秋(秋分)に金で白□を当て

どれにも該当しないは土で黄色■を当てた。

さらに1日でも真夜中に「水」■

夜明けに「木」■

真昼に「火」■

夕暮れに「金」□

どれにも該当しないときは「土」■を当てた。

季節に関しては「九宮のなぞ」を参考にしてください。

もう少し具体的にどのように日常に生かされているかというと十干と十二支です。

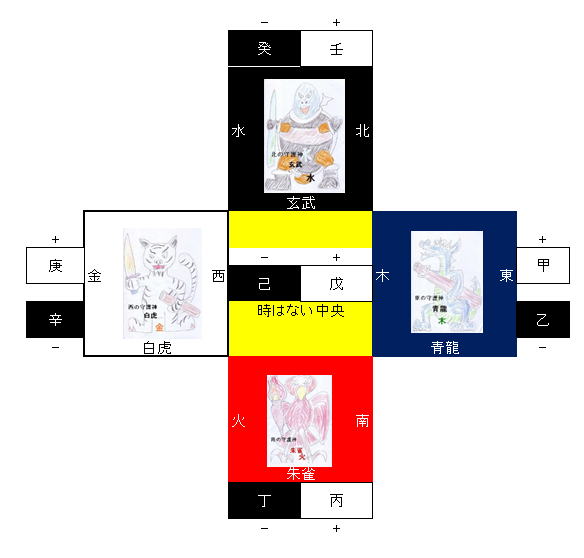

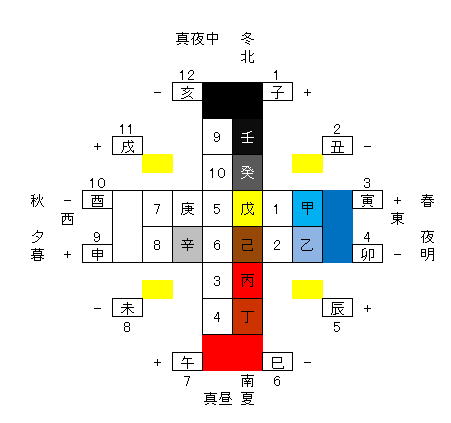

十干は1甲、2乙、3丙、4丁、5戊、6癸、7庚、8辛、9壬、10癸からなりたっていますが構成は下記図のようになります。

(上図の+は陽に対して-は陰で示しています)

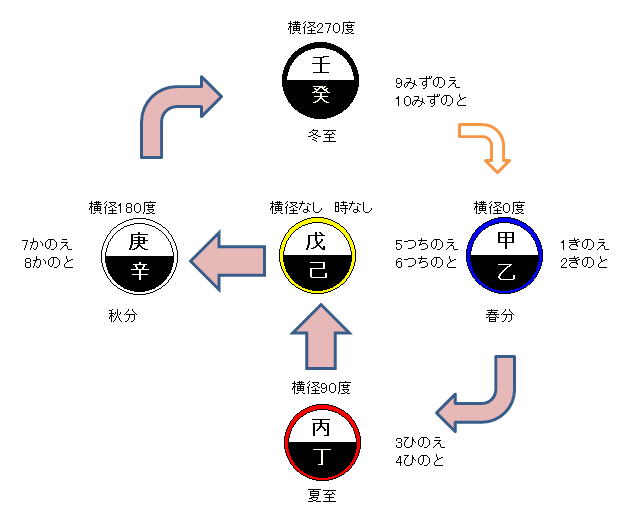

甲(きのえ)、乙(きのと)、丙(ひのえ)、丁(ひのと)、戊(つちのえ)、己(つちのと)、庚(かのえ)、辛(かのと)、壬(みずのえ)、癸(みずのと)

このように「え」が最後に入ると陽で「と」が最後に入ると陰という区分けになります。

「き」が初めにつくと「木」に属し、「ひ」初めにつく「火」に属し、「つち」が初めは「土」に属し、「か」が初めでは「金」に属し、「みず」が初めでは「水」に属すとわかりやすい構成になっています。

時の順序に決まりあり

1に春で夜明けの「甲」からスタートします。

順序は1甲、2乙、3丙、4丁、5戊、6己、7庚、8辛、9壬、10癸その後11甲12乙13丙・・・・・と延々と続きます。

このサイクルは下記図のごとく木の春分である太陽視横径0度の陽の甲と陰の乙から始まり次に夏至の太陽視横径90度の火の陽の丙と陰の丁が続き時のない中央の陽の戊に続き陰の己と続きます。

次に秋分である太陽視横径180度の金の陽の庚に続き陰の辛その次に冬至の太陽視横径270度の水の陽である壬に続き陰の癸と続きまた、春分の太陽視横径0度の木である甲と乙という順序で回り続ける。

時間では夜明けが木の甲と乙で次に真昼の火の丙と丁次に時のない中央でもある土の戊と己が続き夕暮れの金の庚と辛そして真夜中が水の壬と癸また初めに戻って夜明けの木の甲と乙というように次々と続いていきます。

十二支

四神や十干では季節は冬、春、夏、秋、時のない中央だけでは大雑把すぎて不便です。

そこで補完するために生まれたのが十二支です。

月が新月から新月までが約29.5日かかります。

約1か月です。

1年に約12回繰り返されることから十二支が生まれました。

十二支で初めて土に時と方位が与えられます。

←国立天文台よりコピー

←国立天文台よりコピー

1年は365.25日ですから月は29.5で新月から新月なので12ケ月では29.5×12⁼354日ですからどこかで調整しなければズレがどんどん大きくなります。

潤(うるう)の月を設けて調整しています。

月は遠心力でどんどん遠ざかっていますから過去の世界ではぴったり12ヶ月が1年の時代もあったと思います

1年も365.25日なので4年に1度だけ1日を追加して調整しています。

十二支は水に子(陽)と亥(陰)、 木に寅(陽)と卯(陰)、 土に辰と戌が陽で丑と未が陰、 金に申(陽)と酉(陰)です。

ここで初めて土の辰戌丑未に時と方位が与えられました。

陰陽五行では太陽暦の暦とは違い太陽と地球の位置での暦を使います。

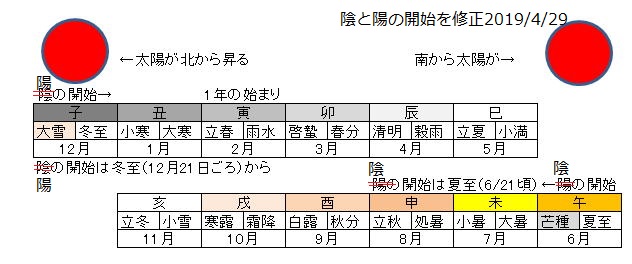

24節気が太陽の位置を表していますので24節気を使って1年を12に区割りします。

したがって太陽暦(グレゴリー)の1日から月が替わるとは違います。

月の1年は冬至12月21日前後の子月から

12月子月(大雪)、1月丑(小寒)、2月寅月(立春)、3月卯月(啓蟄)、4月辰月(清明)、5月巳月(立夏)、6月午月(芒種)、7月未月(小暑)、8月申月(立夏)、9月酉月(白露)、10月戌月(寒露)、11月亥月(立冬)

冬至が12月で夏至が6月、春分が3月で秋分が9月です。

陰陽五行での1年はの始まりは立春の2月4日ごろです。

24節気での月の配置図

子月の大雪は陽に入るし午月の芒種は陰に区分される。

二十四節気の計算は「こよみのページ」の二十四節気計算を参照するとその年の月日と時間が表示されます。

太陽の運行の計算は定気法を利用してください。

方位と時間割では下図のようになります。

十干では土の戊と己には方位と時があたえられていませんでしたが下図のように土の丑は北北東で1月(1時から3時)、辰は東南東で4月(9時から11時)、未は南南西で7月(13時から15時)、戌は西北西で10月(19時から21時)が割り当てられました。

時では土用といわれる時期になります。

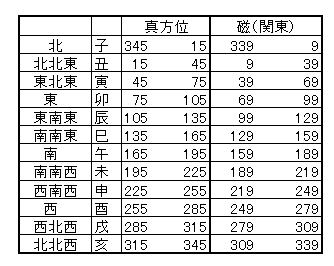

子は北、丑は北北東、寅は東北東、卯は東、辰は東南東、巳は南南東、午は南、未は南南西、申は西南西、酉は西、戌は西北西、亥は北北西で角度は各々30度です。

真方位では北は345度から15度で構成されます。

磁方位では日本の場合は北に行くほど偏角が大きくなり-10度南に下がると-4度とその地点で変化があります。

海外ではあちこち方位は使えないを参照してください。

方位測定では十二支は12方位を利用するとよいでしょう。

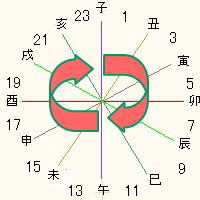

1日の時間は子時間(23~1時)、丑時間(1~3時)、寅時間(3~5時)、卯時間(5~7時)、辰時間(7~9時)

巳時間(9~11時)、午時間(11~13時)、未時間(13~15時)、申時間(15~17時)、酉時間(17~19時)

戌時間(19~21時)、亥時間(21~23時)

十二支の時間

十二支の時間

十干と十二支の始まりは十干は甲より始まり十二支は子から始まる。

十干と十二支はお互いが共に繰り返し時を流れていく。

このことは「干支と日と時間の関係」を参照してください。

https://sub-tokoro.ssl-lolipop.jp/kyousitu/nititojikann.htm

時間については陰陽五行は太陽が基準なので太陽時間を使う必要あり。

日本の標準時間では北海道と沖縄では時間差が1時間以上あるので注意してください。

地域の太陽時間は国立天文台暦計算 で日南中時が正午の時間で調べることができます。

時として十干と十二支はどのように運用されているかというと初めに書いた「壬申の乱」というように十干と十二支が組み合わさり使われてきました。

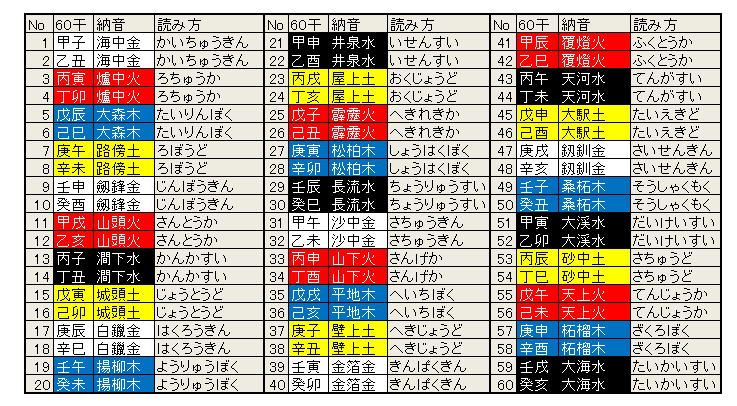

これを六十干といいます。

干支の日と時間の関係 を参照してください。

六十干は時の流れを表します。

甲子から癸亥の次に甲子からまた時が流れ繰り返す永遠にです。

ところで甲子は五行はどうなっているのでしょうか?

甲は木の陽ですが子は水の陽です。

お互いに陽ではあるけれど干は木で支は水です。

甲子の五行は何か?ということで生まれたのが「納音」(なっちん)です。

その説明の前に1甲子はお互いに陽ですが2乙丑は陰同士です。

奇数はお互いに陽ですが偶数はお互いが陰の組み合わせになっています。

それでは納音での五行

五行の色分け□は金、■は火、■は木、■は土、■は水

納音の五行は特に四柱推命占いで使われています。

動物占いは日干の納音を利用した占いです。

人の性格を主として占い人生良化につなげる占いです。